Verwahrung von Kryptowährungen – Was bedeutet Custody im digitalen Raum?

Digitale Vermögenswerte stehen zunehmend im Fokus privater und institutioneller Investoren. Mit ihrer steigenden Bedeutung wächst das Bedürfnis nach einem sicheren und verlässlichen Umgang mit ihnen. Eine der zentralen Fragen lautet dabei: Wie können Kryptowährungen überhaupt sicher verwahrt werden? Wer sich mit digitalen Assets befasst, stellt rasch fest, dass sich die Anforderungen an deren Schutz grundlegend von klassischen Wertpapieren oder Geldanlagen unterscheiden. Die Verwahrung von Kryptowährungen berührt grundlegende Fragen der digitalen Selbstbestimmung, der technologischen Integrität und des regulatorischen Vertrauens.

Im Kern beruht die Eigentümerschaft an Kryptowährungen auf kryptografischen Schlüsseln, den sogenannten Private Keys. Nur wer diesen Schlüssel besitzt, kann über die jeweilige Einheit einer Kryptowährung verfügen. Die Verwaltung dieses Schlüssels, seine sichere Aufbewahrung und der Schutz vor Verlust oder unberechtigtem Zugriff sind somit nicht bloß technische Details, sondern konstituieren den Besitz selbst. Anders als bei traditionellen Bankguthaben oder Wertpapieren, die durch Konten und Register verwaltet werden, ist bei Kryptowährungen der Zugang der Besitznachweis.

Custody-Dienstleister übernehmen die Schlüsselverwaltung

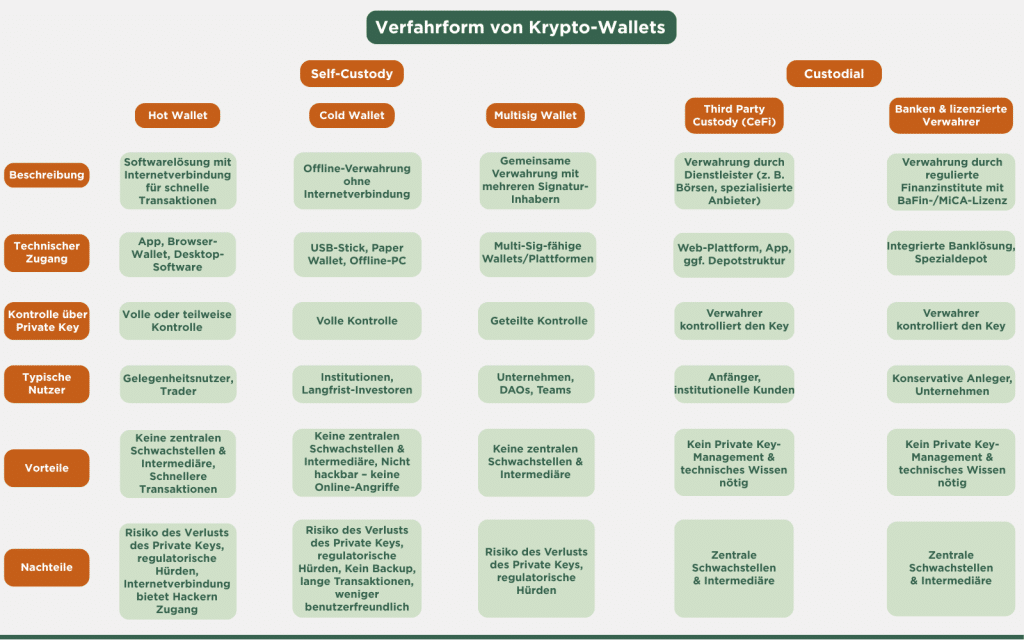

Dabei lassen sich zwei Hauptformen der Verwahrung unterscheiden: die eigenverantwortliche Aufbewahrung durch den Nutzer selbst und die Auslagerung an professionelle Verwahrstellen. Bei der sogenannten Self-Custody kontrolliert der Nutzer – allein oder gemeinsam mit anderen – den Private Key. Dies kann klassisch über ein einzelnes Hardware-Wallet, auf einem physischen Speichermedium oder mittels spezialisierter Softwarelösungen erfolgen. Alternativ kann die Schlüsselverwaltung auch über sogenannte Multi-Signature-Wallets realisiert werden, bei denen mehrere Schlüsselinhaber gemeinsam Transaktionen freigeben müssen. Insgesamt steht Self-Custody für maximale Eigenverantwortung, birgt jedoch ein hohes Maß an technischer und organisatorischer Komplexität. Im Gegensatz dazu steht die Verwahrung durch Dritte, sogenannte Custody-Dienstleister, darunter spezialisierte Anbieter, Kryptobörsen oder zunehmend regulierte Finanzinstitute. Diese übernehmen die Schlüsselverwaltung für den Kunden, stellen technische Sicherheitsinfrastrukturen bereit und tragen organisatorisch zur Sicherung bei.

Technologisch unterscheidet sich die Verwahrung digitaler Assets fundamental von der Lagerung physischer Vermögenswerte. Digitale Wallets sind keine Behältnisse im herkömmlichen Sinne, sondern Schnittstellen zu den Blockchain-Netzwerken. Ob diese Wallets online mit dem Internet verbunden sind oder offline betrieben werden, macht erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Sicherheitsarchitektur. Hot Wallets ermöglichen einen schnellen Zugriff, sind aber gegenüber Cyberangriffen anfällig. Cold Wallets hingegen sind physisch vom Netz getrennt, wodurch sie besonders sicher, aber auch weniger flexibel sind. Erweiterte Technologien wie Multi-Signature-Verfahren oder Sharding-Modelle, die den Private Key in verteilten Fragmenten abspeichern, ergänzen moderne Verwahrungskonzepte.

V-CHECK Video: Bitcoin & Co. für Vermögensaufbau: Wie viel Krypto-Assets sollten ins Portfolio?

Bitcoin & Co. als Baustein für den Vermögensaufbau: Wie viel Krypto gehört ins Portfolio? Geldanlage basiert auf Vertrauen! Viele Sparer legen großen Wert darauf, dass ihr Vermögen sicher, rentabel und kosteneffizient investiert wird.

Banken können ihre Rolle als Vertrauensinstanz im digitalen Raum behaupten

Auf institutioneller Ebene gewinnt die Kryptoverwahrung durch Banken und lizenzierte Anbieter zunehmend an Bedeutung. In Deutschland unterliegt die Verwahrung von Kryptowerten als Finanzdienstleistung der Regulierung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Eine Lizenz als sogenannter Kryptoverwahrer gemäß Kreditwesengesetz ist erforderlich. Mit der europäischen MiCA-Verordnung wird zudem ein europaweit einheitlicher Rahmen geschaffen, der die Anforderungen an Verwahrung, Betriebsrisiken, Kapitalausstattung und Transparenz klarer definiert. Für Banken bietet sich hier die Chance, ihre Rolle als Vertrauensinstanz auch im digitalen Raum zu behaupten.

Dennoch bleibt die Verwahrung digitaler Vermögenswerte risikobehaftet. Bei eigenverwahrten Lösungen drohen technisches Versagen, menschliche Fehler oder das Verlustrisiko bei physischer Speicherung. Drittverwahrer wiederum können Ziel von Hackerangriffen werden oder selbst insolvenzgefährdet sein. Rechtlich sind viele Fragen noch offen, etwa zur Eigentumszuordnung bei gemeinschaftlicher Verwahrung oder zur Haftung im Schadensfall. Manche Anbieter versuchen, mit Versicherungslösungen Vertrauen aufzubauen, doch auch hier besteht kein flächendeckender Schutz wie bei Einlagen in klassischen Bankkonten.

Verwahrung ist bei Kryptowährungen eine zentrale Vertrauensfrage

Die Diskussion über die richtige Form der Verwahrung ist eng verknüpft mit dem Selbstverständnis der Kryptoökonomie. Für überzeugte Anhänger dezentraler Strukturen ist Self-Custody Ausdruck von digitaler Unabhängigkeit. Andere wiederum sehen in der professionellen Verwahrung durch Banken die notwendige Brücke zur Massenakzeptanz. In der Praxis wird es wohl auf eine Koexistenz beider Modelle hinauslaufen – abhängig von Nutzertyp, Sicherheitsbedürfnis und regulatorischem Umfeld.

Verwahrung ist bei Kryptowährungen nicht nur eine technische Herausforderung, sondern eine zentrale Vertrauensfrage. Sie entscheidet darüber, ob digitale Assets tatsächlich als neue Form des Eigentums in der Breite akzeptiert werden können. Institutionen wie Banken spielen dabei eine Schlüsselrolle, weil sie Sicherheit, Transparenz und regulatorische Verlässlichkeit in ein System bringen, das ursprünglich auf Anonymität und Dezentralität gegründet wurde. Wer in Kryptowährungen investiert, sollte sich daher immer auch mit der Frage auseinandersetzen, wem er seine Schlüssel – und damit sein Eigentum – anvertraut.

Infografik: Formen der Kryptoverwahrung im Überblick